| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |

鷲田清一

大阪大学文学部助教授

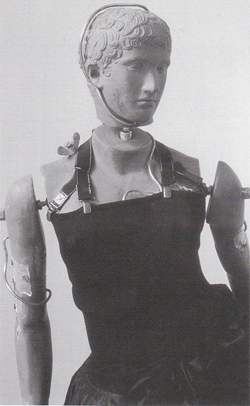

マネキンは乏しい存在である。何かが欠けている・・・・・

覆いが欠けている、個性が欠けている、リアリティが欠けている、いのちが欠けている。不在、空白、喪失、凹み、陥没、欠損。どうにでも表現できようが、ともかく欠如ということがマネキンの最初の特徴をなしているのはまちがいない。

マネキンは、アニメの登場人物のような想像上のキャラクターを立体化したもの(シミュラークル)ではなく、人形のようにかわいいミニチュアの愛玩物(欲望の投影対象ないしはその代理)でもなく、蝋人形のように実在の人物の複製(コピー)でもない。想像的な形象であれ実在の人物であれ、そこには指し示される何かがない。イメージがそこへと収束していく何かがそこでは消失してしまっているのだ。

この欠如、この消失によって、マネキンが映しだしているものとは、いったい何だろう?

マネキンの顔、マネキンのボディ。それはもはやステレオタイプとすら言いえないほどに平準化 された表情をしている。表情がないということくらいしか表情はない。それほど無表情である。それは ディスプレイのなかで、コスチュームやボディ・イメージの部分としてそれらを演出しながらみずからは影に隠れる。

が、それはときに、その無表情性によって、わたしたちの視線を吸い込んでしまう。それはときに、それが置かれた空間を凍りつかせる。それはときに、わたしたちをその存在の芯から震え上がらせる ようなあやしさと不気味さを醸す。なぜだろうか?

マネキンは、ファッションの世界では長らく脇役だった。マネキンは服を見せるためのボディ(人台)であって、それじしんが主人公になるということはなかった。ところが、80年代に三宅一生が「ボディー・ワークス」という展覧会を行なったときから、マネキンの固有の存在感というものに視線が向けられるようになる。それと同時に、素材もそれまでのものとまったく異なった素材、たとえば針金や透明アクリルの皮膜、ポリ袋などが使用されるようになる。

マネキンのフォルム、人体を模したものからかけ離れだして、ついにはマネキンじたいが一つのオブジェとして独立する領域を構成するようになっていく。

マネキンがファッションの世界でしだいに固有の存在感をもちだしたその理由の一つには、言うまでもなく、プレタポルテという商品形態の比重が相村的に大きくなってきたということがある。複製技術、とくに大量生産技術の急速な発達にともない、合繊の素材も精巧で安価に製造できるようになり、プレタポルテが、かつてのオートクチュールの世界に代わって、コレクションの主流になってきたことと関連がある。つまり、デパートをはじめとして、ボディとしてのマネキンの需要が一気に増したのである。

そのような過程を経て、80年代にファッション・デザイナーたちは、「フェイク」と呼ばれる一種のまがいもの感覚のもつ独特の存在感をデザインの対象にしはじめた。たとえば、シルクのような肌ざわりをもつ合繊素材は、天然のシルクからすれば、あきらかにまがいものである。

ところが、優れたデザイナーの手になると、こういうまがいものそれ自身が天然素材とは異なった独自のリアリティをもったオブジェとして空間を模索していくようになる。これまでの本物志向、いわゆるハイ・テイスト・グッド・テイストといったファッションの審美感に対して、まがいものやキッチュのもつ新しいリアリティを対置しようというのである。

このことは、マネキンという、均質的な表情と膚理とプロポーションの安っぽいボディのコピーたちが、一体一体「芸術的」なオブジェとして彫塑されたものより以上にリアリティをもちだしている、という状況と深く関連しているようにおもえる。

マネキンを見たときに、わたしたちが発見する一番わかりやすい特徴をまず取り上げてみると、素材が安っぽいということがある。マネキンの初期の段階からみても、紙粘土のように固められた紙であるとか、木、合成の木材で作ったケミ・ウッド、あるいはFRPと呼ばれるガラス繊維強化プラスティック、また、針金、ポリ袋、透明アクリルなど、マネキンに使われる素材は、つねに 安っぽいものが多かった。それに、マネキンは各部分がかんたんに取り外しできるし、不安定ですぐにひっくり返ったりもする。

このように、マネキンがもつイメージの特質としては、まずは〈安っぽさ〉と〈もろさ〉とがある。言いかえると、見ていてどこかたよりない、何かが欠けているという感じ、あるいは、あらかじめ何かが失われてしまっているという不在もしくは喪失の感覚が、マネキンにはつきものである。

それに、動きはぎこちなく、姿勢にも不自然なところがある。手は取り外し自由で、なかは空っぽだ。棒で支えるために左のお尻の後ろあたりに穴も開いてる。このように、マネキンは壊れやすそうで、無表情で、あらゆる表面を外にさらして、痛々しいほど無防備な姿をしている。それに、運動せず、感情や人格もなく、からだは硬直している。意志を持たず、外力に対していうなりにする。時間が凍結されており、歳をとることもない。このようにマネキンはかぎりなく人間に近い外見をしていながら、わたしたちが人間的ということで思い浮かべるあらゆる要素を欠いている。

それにしてもこのようなマネキンがもつ固有の存在感とはいったい何だろうか。

だれでもないという、個性のなさ、ステレオタイプのイメージを、だれかであること、つまりアイデンティティから、脱落したいという、わたしたちの心の奥底にある疼きのようなものとしてとらえかえし、それを《アノニミティ》(無名性、匿名性)への誘惑ということばでとりあえず呼んでおこう。たよりなさ、つい他人の攻撃性を誘発してしまうような無防備さを、さしあたり《ヴァルネラ ビリティ》(傷つきやすさ、攻撃誘発性)という概念でとらえておこう。《アノニミティ》と《ヴァルネラビリティ》という、ふつうネガティヴに理解されているこの二つの契機が、逆に、マネキンを前に してわたしたちが引き込まれる独特の魅惑のエッセンスをなしているのではないか、そういう予感がわたしにはある。

| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |